TOPICS on the Ocean

フェーン現象の「常識」は常識ではなかった

今回は、海ではおきない大気の現象のお話だ。テレビのお天気ニュースでもおなじみのこの現象は、「こういうしくみで発生する」と高校の教科書に書いてあるし、大学入試でもよく出題される。そのしくみはもちろん間違いではないが、だからといって標準形でもないらしい。世間が「常識」だと思い込んでいたことが、よく調べてみたら、べつに常識ではなかった。こうした事実の発見は、科学の研究におけるひとつの快感といってよいだろう。海と大気の違いにも触れながら、今回はそれをぜひ紹介したい。

お話しするのは、地形と風がつくりだす「フェーン」とよばれる現象だ。風が山頂から斜面を駆け下りてくると、ふもとではその風の温度が上がる。もともと暑い日にこの現象がおこると、その昇温分が加わり記録的な高温になってニュースにもなる。正確には、こうして吹く高温の風をフェーンといい、フェーンで気温が上がることをフェーン現象という。

山から下りる空気は圧縮されて高温になる

まず、フェーン現象について説明しておこう。

フェーン現象をもたらすのは、圧縮されると温度は上がり、膨張すると温度が下がるという空気の性質だ。自転車のタイヤに空気を入れると空気入れが熱くなる。これは、一所懸命に空気を圧縮したからだ。

手元にある現行の高校教科書『地学』(数研出版)には、フェーン現象とは、「湿った空気塊が上昇し、山脈をこえて吹き下りるとき、山の風下では高温で乾燥する」現象だと書いてある。風は山のふもとから山頂まで駆け上がり、反対側のふもとに吹き下りるのである。『地学基礎改訂版』(啓林館)にもそう書いてあるし、新潟地方気象台のホームページにも、この説明が載っている。これがフェーン現象の標準的な説明なのだ。

新潟地方気象台のホームページに載っているフェーン現象の説明図。風が雨を降らせながら山の斜面を上がり、反対の斜面を下ってくる。山のふもとの気温は、風下が風上より高くなっている。これが、ごくふつうにみられるフェーン現象の説明だ。

今回のお話でポイントになるのは、この「風は山のふもとから山頂まで駆け上がり」という前半の部分だ。ここだけ忘れないようにして、話を先に進めよう。

空気が山の斜面に沿って上昇すると、上空では気圧が低いので膨張し、温度は下がる。逆に、下りてくると、周囲の高い気圧で圧縮されて温度は上がる。注意したいのは、現実の空気には、ふつう一定量の水蒸気が含まれている点だ。空気は、温度が高いほどたくさんの水蒸気を含むことができる。したがって、空気が山の斜面を駆け上がって温度が下がると、最大限ふくむことのできる水蒸気の量が減る。含みきれなくなった余分の水蒸気は、雲に姿を変え雨として落ちてくる。

ここでは詳しく説明しないが、空気に含まれる水蒸気がこのように姿を変えるときは、熱を出す。だから、斜面を上昇する空気の温度の低下は、放出される熱で相殺されて、それほど大きくはならない。

まとめると、こういうことだ。風が山を越えるとき、山を上がってくる風上側の斜面では降雨をともない、その結果、空気の温度はあまり下がらない。一方、風が風下の斜面を下るときは、温度が大きく上がる。風上側で温度が下がる以上に、風下側では温度が上がる。したがって、風上側のふもとより、風下側のふもとの気温が高くなる。さきほどの『地学』(数研出版)には、風上のふもとで25.0度だった空気が雲をつくりながら高さ2500メートルの山を越えると、風下のふもとでは32.2度になることを示す計算問題が例示されている。大学入試によくでるパターンだ。

繰り返そう。風上の上り斜面では雲ができて雨が降り、風下の下り斜面では乾いた高温の風。これをフェーン現象という。……というのが、フェーン現象の、まさに教科書的「常識」だ。ほんとうだろうか?

それはフェーン現象の「常識」ではなかった

北陸の富山平野は、フェーン現象がよく発生する国内の代表的な地域だ。日本海に面した富山平野に南から風が吹くと、平野の南側にある山岳部を越えて、平野に風が下りてくる。富山平野のフェーン現象に詳しい筑波大学の日下博幸教授によると、たとえば2013年3月9日の午後9時半ごろから始まったフェーン現象では、それまで北や西から吹いていた秒速3メートル以下の弱い風が急に6メートル以上の南寄りの風に変わり、夜であるにもかかわらず、気温が7.4度から15.3度まで上がった。

日下さんは、フェーン現象の実態を多くの事例で確かめるため、2006~2015年の10年間に富山平野で発生したフェーン現象について、その発生のしかたを研究チームをつくって調べてみた。記録されている気象データからフェーン現象198例を特定し、それを再現するコンピュータ―シミュレーションを行って、富山平野に下りてきた風が、風上のどの高度から山岳部を越えてやってきたのかを逆追跡した。

その結果、意外なことがわかった。198例の81%にあたる160例で、山の風上側斜面の降雨がなかった。富山平野に下りてきた空気の道筋を調べると、風上側斜面を上昇していたわけでもなかった。上昇しなければ雲はできず、雨が降る理由もない。「風上側の上り斜面で雲ができて降雨」という「常識」は、フェーン現象の8割にあてはまらないということだ。

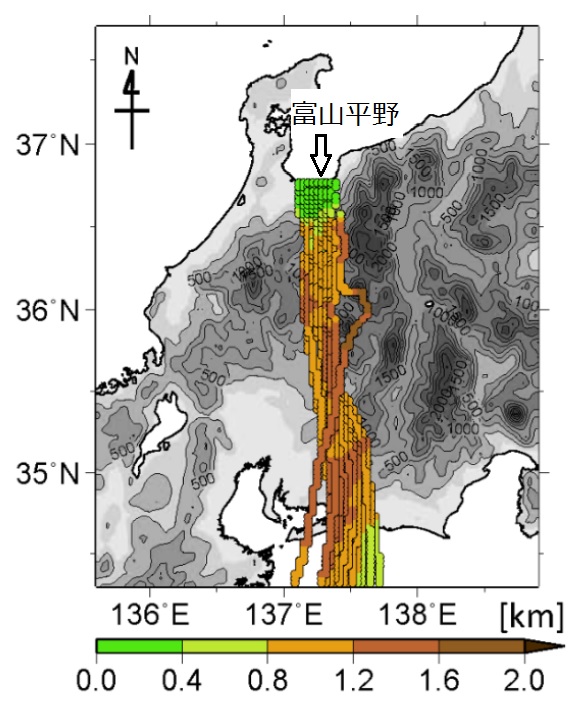

南から富山平野に来たフェーンが、どの高度からやってきたかを示した図。通り道の高度を、低い場合は緑で、高い場合は茶色で示している。風は、富山平野の直前まで、茶色の高い高度を保ってきている。つまり、風上で低い高度から山の斜面を駆け上ってはいない。これが、今回の研究で8割を占めた標準的なフェーンだ。(筑波大学ホームページの図に「富山平野」と矢印を加筆)

残りの38例は降雨をともなうフェーン現象だったが、そのうち、山の斜面に沿って風がのぼっていく「常識」どおりのフェーン現象はわずか2例。全体の1%にすぎなかった。高校の教科書に載っているフェーン現象の「正しい説明」は、この例外的な1%に対するものだったことになる。

まとめておこう。フェーン現象の8割をしめる代表的なパターンは、水平に吹いてきた風が山にぶつかり、もともと山とほぼおなじ高度にあった風が風下のふもとに吹き下りてくるもの。風上の山岳斜面を駆け上がることはなく、雨が降る現象も関係しない。そして、わずか1%が、山の斜面に沿って駆け上がり吹き下りる「従来の常識」型。残りの2割はその混合型という結果だ。

日下さんらの研究は富山平野に限定したものだが、ここが国内でフェーン現象が発生する代表的な地域である以上、これまでの「常識」がじつは常識でなかった可能性は高そうだ。

補足しておくと、このフェーンに相当する現象は、海中にはない。空気も海の水も、自由に流れる物体という点ではおなじだが、空気は圧力で収縮、膨張し、水の場合はそれがない。フェーン現象では、流れる物体の収縮と膨張が本質的に重要だ。だから海中で水のフェーン現象はおきない。厳密にいえば水も圧力で収縮、膨張するが、フェーン現象がおきるほどではない。

科学の「常識」は、ほんとうに常識か?

この春から始まった大学入学共通テストでも、1月31日に実施された「地学」で、まさに従来の「常識」どおりのフェーン現象が出題された。大学入試では、設問を解くのに必要十分な情報さえ適切に与えられていれば、それが自然界でよくみられる代表的な現象であろうと、ほとんどありえないSF的設定であろうと、問題はない。だが、例外的なこの「1%」を、高校の教科書でも、大学入試でも、そしてテレビのお天気ニュースでも取り上げ続ければ、それが科学的には妙であっても「常識」として定着してしまうのではないだろうか。

日下さんによると、フェーン現象の研究が始まった1860年代ごろには、こんな「常識」はなかったが、いつのまにか日本でも米国でも、空気が山を「上って下りる」式の説明が多くなったという。大学入試でいえば、この考え方をなぞった問題は、露点や湿潤断熱減率、乾燥断熱減率といった気象の知識をテストするのに、たしかに都合がよい。気象学の事典には、むかしから、いくつかのタイプのフェーン現象が載っている。そのなかから例外的な「1%」が選ばれてフェーン現象の標準的な説明になっている理由は、はっきりしない。

ついでにいえば、学校教育で習った事柄は、そのまま世に出せる適切な知識とはかぎらない。たとえば、高校の教科書『改訂地学基礎』(東京書籍)では、日本列島の南岸を流れる黒潮が「日本海流(黒潮)」と表記されている。日本海流がメインで黒潮がサブである。だが、新聞記事では黒潮を日本海流と書くことはまずないし、海洋学の研究者が黒潮のことを日本海流とよぶのは聞いたことがない。もはや死語の感がある。黒潮は黒潮であり、英語でもそのまま「Kuroshio」で通用する。そして黒潮は、温かい水と冷たい水の境目を流れる海流なのに、教科書にでてくる「暖流」という言葉に引きずられて、温かい水が川のように流れていると誤解している人が多くはないだろうか。「暖流」「寒流」という言葉は、科学の世界では固有名詞を除いて使わない。あまり意味がないからだ。

高校までの教育で得た「常識」がほんとうにそれでよいかを点検し、その不具合をみつけるというのも、大人に許されたひそかな楽しみなのかもしれない。

文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀