TOPICS on the Ocean

貝のヒッチハイク

海の生き物について取材していると、驚き、そして笑っちゃうような不思議な話に出合うことがあります。今回は、東京大学大気海洋研究所の狩野(かのう)泰則・准教授に聞いた、ウソのようなホントの話です。

狩野さんの研究室に並ぶ貝の標本

テーマはヒッチハイク。わたしは怖くてしたことがない。乗せたことも、乗ったこともない。なぜ怖いかといえば、もちろん相手がどんな人かわからないから。自分の足では行けない遠くまで、きっとたいていはタダで連れて行ってもらえるのだというメリットは頭では理解していても、つねに最悪の事態を想定してしまうわたしには無理。まあ、ヒッチハイクは、わたしの生活に必須なわけではないし。

ところが、生き物のなかには、このヒッチハイクを、自分が生活していくために、もうすこしきちんといえば、自分たちの種を維持するために巧みに利用しているやつがいるんですね。まったくもう、お見事というかなんというか。わたしなんかにはまねのできない芸当です。

川と海を行き来する

淡水にすむアラハダカノコという巻き貝がいる。フィリピンの川に多くいて、沖縄のあたりが生息の北限。生物の多様性に富む熱帯の貝だ。貝殻の差し渡しが3センチ・メートルほどにまで成長する。

カバクチカノコの殻にくっついたたくさんのアラハダカノコ。カバクチコノコの大きさは約2センチ・メートル(狩野泰則・東大大気海洋研准教授提供)

川にすむアラハダカノコが、どうして海の話に登場するのかって?

よくぞ聞いてくれました。この貝は川で卵からかえって幼生になり、流れ下って海に出てしまう。淡水で育てようとすると1週間くらいで死んでしまうことから考えて、おそらく数日のうちに海に出る。それから3〜4か月のあいだ、淡水と海水の混じった河口の汽水域のあたりなどですごす。そこで貝の形に育って、水底に下りる。そしてここからがヒッチハイクなのです。

そのまえに、ちょっと脱線を。魚などが川と海を行き来することを、通し回遊という。たとえばサケ。海で成長して、繁殖のために川を上る。これを、通し回遊のなかでも遡河(そか)回遊とよぶ。二ホンウナギは、逆に繁殖のために海に出て、日本の南方2500キロ・メートルのマリアナ諸島西方沖あたりで産卵する。これは降河(こうか)回遊という。アラハダカノコは、そのどちらでもない。人生(?)の大半は川ですごすのに、幼い時分のいっときだけ海に出る。その移動は、繁殖が目的ではない。このようなタイプを両側(りょうそく)回遊という。代表的な川魚のアユも両側回遊だ。

というわけで、川にすむアラハダカノコは海に関係している。だから、ここで紹介するのです。まあ、本音は、あまりに面白いのでぜひ紹介したくなった、ということなのですが。

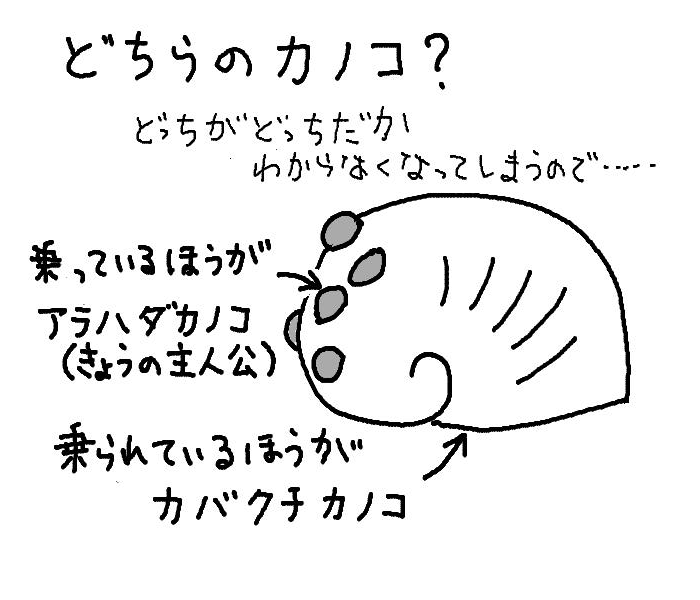

貝殻に乗っかる貝

ヒッチハイクに戻ろう。話の始まりは2007年。当時、宮崎大学の助教だった狩野さんが、太平洋はソロモン諸島の川で妙な貝をみつけた。親亀の背中に子亀......ではないが、貝殻にたくさんの小さな貝を背負った巻き貝がいたのだ。この小さな貝こそがヒッチハイクの名人アラハダカノコ(何度も出てくるので、これからはアラハダということにします)で、貝殻の差し渡しは3ミリ・メートル半前後。乗っかられている大きなほうは2センチ・メートル前後のカバクチカノコ(以下、カバクチ)だ。

ソロモン諸島・ガダルカナル島のマタニコ川。中流のこのあたりにいるアラハダカノコは、上流を目指してヒッチハイク中のはずだ。(狩野泰則・東大大気海洋研准教授提供)

狩野さんが調査したのは、河口から1〜7キロ・メートルもさかのぼった場所。潮が満ちたとき塩水があがってくる限界の地点からみても、さらに最大で4キロ・メートルも上流だ。こんな上流に、3ミリ・メートルのちっぽけなアラハダがいた。アラハダは、誕生直後にいったん海に出ていたことを忘れないでくださいね。川の上流で生まれ育ったのではなく、河口からずーっとさかのぼってきた。しかも、採取した約70匹の小さなアラハダのうち99%が、カバクチの背中でみつかった。

もしかすると、これってヒッチハイク......。でも、待てよ。ほんとうにカバクチの背中を狙って乗るんだろうか。そうでなければヒッチハイクとはいえない。じつは石にでもなんにでも手当たり次第にしがみつく、ということはないのだろうか。

そこで狩野さんは、さっそく実験してみた。1匹のカバクチに乗っていたアラハダを貝殻から引き離し、いま乗っていたカバクチ、関係ないカバクチ、死んだ貝殻、石の4種類の「乗り物」と一緒に容器に入れてみた。すると、延べ22匹のアラハダのうち、いま乗っていたカバクチにくっついたのが13匹、残りの9匹は別のカバクチへ。死んだ貝殻と石はゼロだった。

この結果から、アラハダは生きたカバクチを狙って殻に乗ると結論してよいのだろうか。科学には、得られたデータを統計学的に処理して意味づけする際のルールがある。それをちょっと説明しておこう。

ほんとうに貝に乗りたかったのか

まず、アラハダは、カバクチでも石ころでも、手当たり次第になんにでもくっつくのだと仮定する。ところが、この実験では、全部が生きたカバクチに乗った。こんな偶然はあるのだろうか。全部のアラハダがたまたま生きたカバクチに乗る確率を計算してみると、それは0.0001%以下。こんな低い確率のできごとが、この実験で「たまたま」起きたと考えるのは不自然だ。逆にいうと、これは「たまたま」のできごとではなく、理由があってこうなった。つまり、アラハダは生きたカバクチを選んで乗ったのだ。このような作業を、統計学の専門用語で「検定」という。

約5ミリ・メートルに成長したアラハダカノコの貝殻。貝の上に貝がくっつているように見えるが、これで1匹の貝殻。上に乗っているように見える部分が、ヒッチハイクしていた幼いころの貝殻。ヒッチハイクをやめてから、この写真では左側のほうに殻が成長していった。(狩野泰則・東大大気海洋研准教授提供)

たまたまそうなっただけのできごとに必然性を認めてしまうのは、科学では絶対に避けなければならない誤りだ。だから、ちょっと面倒だけれど、いま説明した厳格なルールを研究者みんなが守る。ちなみに、何%以下なら「たまたま」でなく意味のある必然的なできごとと考えてよいかは、学問分野によって違っている。まあ、たいていは5%。素粒子物理はとても厳しくて、0.00003%くらいになってやっと「偶然ではない」と結論する。複雑な社会現象を扱う社会科学では単純明快なデータが得にくいので、ちょっと甘くて10%なんていうこともある。

さて、生きたカバクチを選んでくっつくアラハダ君、この実験によると、自分がもともと乗っていたカバクチにこだわるわけではないらしい。もとのカバクチに乗ったのは13匹。そうでない9匹よりも多いわけだが、この差は、さきほどとは違って統計学的に意味があるとはいえない。この実験でたまたまそうなっただけというのが、科学的な解釈だ。

整理してみよう。川の上流で生まれたアラハダの幼生は、あっという間に流されて河口にいたる。そのあたりで成長して水底に下り、カバクチの背中を狙う。そして1〜2年かけてヒッチハイクで上流に戻ってくる。こうすれば、小さいアラハダでも「川に流されてサヨウナラ」ってことにならずにすむ。

成長すると背中から降りる

そのさきも、またまた面白い。ヒッチハイクしてきたアラハダは、3ミリ・メートル半くらいの大きさにまで成長すると、カバクチの背中から降りしてしまうらしい。狩野さんによると、アラハダの貝殻がそれを物語っているという。

貝殻は、成長するにつれて中心部から外側に付け加わっていくので、成長の歴史がそこに刻まれいている。大きく成長したアラハダの貝殻を観察すると、差し渡しが3ミリ・メートル半くらいになったところで模様が不連続になっている。そこより巻きの中心に近い側と外側とでは、模様まったくが違う。まるで貝の背中に別の貝がくっついているように見えるほど、はっきりと変化している。ここまで成長したとき、急に生活が変わったということだ。おそらくカバクチの背中から降り、まわりの豊富な藻類をむしゃむしゃ食べて成長スピードを上げたのだろう。

狩野さんによると、このような長距離移動を目的としたヒッチハイクの例は、ほかの動物ではみつかっていない。寄生虫も別の動物にくっつくが、これはくっつくことが目的で、移動のためではない。植物の種子が鳥に食われて遠くに運ばれることもあるが、これも、結果として分布を広げることにはなるものの、種を存続させるために移動するわけではない。これに対してアラハダの場合は、河口から遠く川の上流まで戻って繁殖して、初めて世代がひとめぐりする。種の存続を賭けた移動なのだ。

どうですか。「ウソでしょー」と思いませんでしたか。

文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀