TOPICS on the Ocean

【シンポジウム】海洋アライアンスのシンポで「国連海洋科学の10年」を紹介(2021/10/14)

東京大学海洋アライアンス連携研究機構の第16回「東京大学の海研究」シンポジウムが10月14日、開かれた。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、昨年に引き続きオンラインでの開催となった。今回のテーマは「データ主導型海洋研究の可能性-国連海洋科学の10年の目標達成に向けて-」。持続可能な地球の開発に向けて海洋科学が果たすべき役割について、東京大学の教員と研究員計8人がそれぞれの分野から展望を語った。

国連は、2021~2030年の10年間を「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」に定めている。海洋科学をこれまで以上に推進して社会的問題の解決に貢献し、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に近づいていこうという世界的な取り組みだ。

いま、情報通信技術の急速な進歩で、海洋科学の分野でも、これまでにないビッグデータが蓄積されつつある。こうしたデータは、次の海洋科学を切り開く可能性を秘めた宝庫ともいえる。今回のシンポジウムでは、「データ」が主導する新たな海洋科学への展望を、海の物理学、生物学、教育などさまざまな分野を専門とする教員・研究員が示した。

「趣旨説明」

(道田豊・東京大学大気海洋研究所教授)

国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」が掲げる17の目標のうち14番が「海の豊かさを守ろう」だが、2030年のゴールに向け、このままでは不十分だという危機感があった。そうして始まったのが「国連海洋科学の10年」だ。

「国連海洋科学の10年」には七つの社会的目標がある。「きれいな海」「健全で回復力のある海」「予測できる海」「生産的な海」「安全な海」「万人に開かれた海」「夢のある魅力的な海」の七つだ。このうち3番目の「予測できる海」が、今回のシンポジウムと関係が深い。

私が海洋学の世界に入った1980年代は、やや誇張していえば、海洋学は「探検」の時代だった。船で海洋を観測しても、その場所のデータが得られるだけで、海洋全体を把握することはできない。それが、ここ20年くらい、衛星観測や漂流型の観測ブイなどで大量のデータが取得できるようになった。

気象学に比べてやや遅れはしたが、海洋科学もデータサイエンスの時代に入り、「国連海洋科学の10年」の目標達成に向けて「データ」のもつ重みは増している。

「ビッグ・データ&エクストリームスケール・コンピューティング時代の海洋シミュレーション」

(羽角博康・東京大学大気海洋研究所教授)

コンピューターによる海洋のシミュレーションの話をしたい。

私が専門とする海洋物理学では、海の状態は流れと水温、塩分で表される。海洋のシミュレーションでは、海面を吹く風や海面での熱や水蒸気の出入りなどによって、これらがどう変化していくのかを、数式にしたがってコンピューターで計算していく。

シミュレーションには二つの使い方がある。ひとつは予測の道具。現実の現象をそのまま再現して、その延長線上で将来の予測をする。

もうひとつは「実験の道具」としての使い方だ。科学の研究では、現象の中にある法則性を導き出すための手段として実験は必須だ。しかし、海洋の大規模な現象をそのまま実験で再現するのは不可能で、水槽などの実験も無理なことが多い。そういうとき、こうした実験の代わりになるのが、コンピューターによるシミュレーションだ。現実にはあり得ないことまでシミュレーションの中で試し、それを通して、現実の海洋の状態が、なぜそのようになっているのかを探っていく。

シミュレーションの際に解像度を上げると、それはたんに細かい現象まで再現できるだけではなく、全体の平均的な状態にまで影響する。したがって、こうした精度の高いシミュレーションを行うことは大切だが、計算量とデータ量は膨大なものになる。解像度を5倍にするだけで、計算量は100倍を超える。得られた膨大なデータをどう扱っていくかが大きな問題だ。

海洋シミュレーションを成長させるもの。そのひとつは観測だ。観測で新しい事実が発見されると、その原因をシミュレーションで探ろうとする。

高解像度のシミュレーションで得られた日本周辺の海面水温

もうひとつは、コンピューターの発達だ。むかしは、コンピューターの性能が、私たちが取り組みたい研究には不十分だった。それが2000年すぎに両者が互角になってきて、現在の最高水準のコンピューターだと、私たちには使いこなすのが大変な状況にまでなっている。

コンピューターの能力が高まり、そして観測データも爆発的に増加している。かつては解明できなかったような問題に、海洋シミュレーションを有効に用いてアプローチできるようになってきた。たとえば、陸域から放出されるプラスチックごみや放射性物質による大規模な海洋汚染。高い解像度が求められる沿岸の局所的な現象と地球全体のグローバルな現象が密接につながるような問題だ。

沿岸の海は、水産業やレジャーのような社会的活動の場として重要だ。そこで役立つ予測は詳細なデータでなければならない。これまでは、コンピューターの性能などが十分ではなかったため、沿岸とうい狭いローカルな海域だけを対象に、海況の予測や気候の変化による影響の評価などがおこなわれてきた。これからは、外洋とのつながりを含めて考えていく必要がある。

大小すべての海洋現象を全海洋にわたって一度に表現するようなシミュレーションは、コンピューターの計算能力からしても、まだ不可能だ。したがって、現時点で必要になるのは、「グローバル」と「ローカル」をつなぐ新たな工夫だ。狭い海域を対象としたシミュレーション、それより少し大きな海域、さらに全海洋に対する幾重ものシミュレーションをうまくつなぐ方法を、これから開発していきたい。

「データサイエンス化する生物学と海洋研究への展開」

(岩崎渉・東京大学大学院新領域創成科学研究科/大気海洋研究所教授)

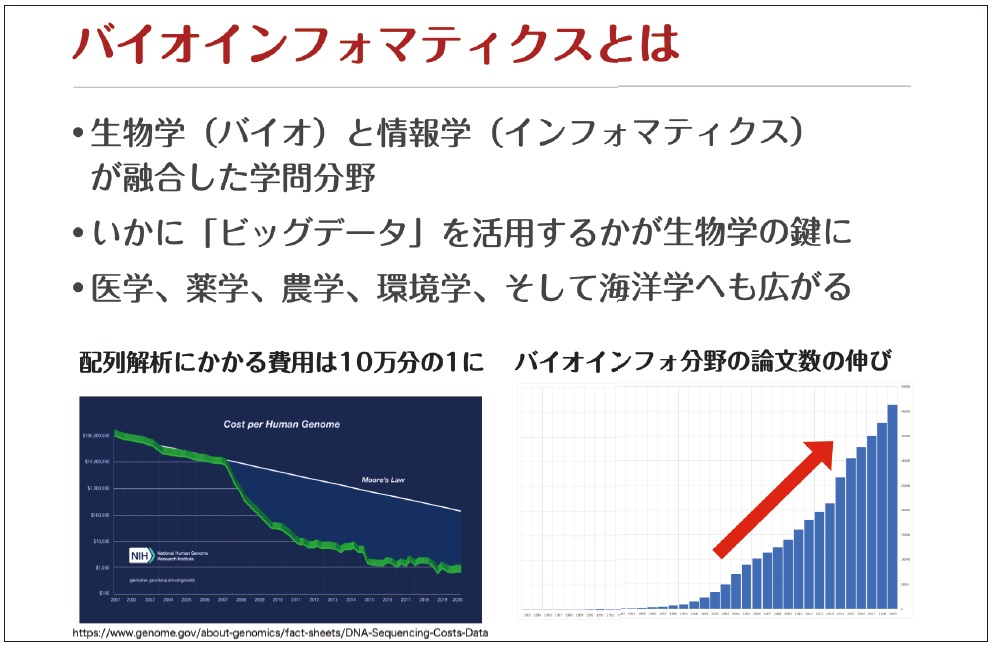

生物に関するデータは、いま急速に蓄積されている。生物の遺伝情報を担うDNAという物質についてのデータを考えると、この10年ほどで1万倍を超え、10万倍に迫ろうとしている。

こうした大量のデータがデータベースとして整備され、情報科学の専門家でなくても利用できるようになってきている。iPS細胞の開発でノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授も、日本の理化学研究所がもつデータベースがなければ、アメリカやイギリスでの研究に後れをとっていただろうと述べている。

大切なのは、このデータベースからiPS細胞を発見をした山中教授は、データベースの研究者ではないということ。データベースをいろいろな人に使ってもらえて、そういうところからiPS細胞のようなイノベーションが生まれる。そういうオープンなデータベースを作ることが重要だ。

この「オープン」について説明しておきたい。データベースは、それが誰もが使えるオープンなものであれば、日本だろうとアメリカだろうと、どこにあってもよいという考え方もあるかもしれない。しかし、生物のデータは複雑で、データベースを使うにもノウハウが必要だ。そのノウハウに日本の研究者がいち早くアクセスできることが重要で、そこから日本発のイノベーションが生まれる。さきほどの山中教授は、その点を指摘している。

新型コロナウイルスの研究が日本で思うように進まなかったのも、それに使えるデータベースを海外が先行して作ったことに一因がある。データを蓄積する体制が、日本は立ち遅れているように思う。

生物学のデータが急速に蓄積されてきている背景には、そのデータを取得するための計測機器の進化がある。私たち人間の遺伝情報(ゲノム)を読みだすのに、21世紀初頭には 100億円くらいかかっていたものが、最近は10万円ほどですむようになった。20年まえには国際プロジェクトでなければ得られなかった量のデータが、いまでは一つの研究室で簡単 に得られるようになっている。

最近、中国の研究グループが、これを2000円ほどで読みだす技術開発を報告している。たとえば、がんは遺伝情報を担うDNAの変異で起こる病気だが、がん細胞のどこの遺伝子に問題があるかがわかるデータを2000円で手に入れることができるわけだ。こうしたデータの急増は、私たちがちょっと恐れおののくくらい、これからも加速していくだろう。

こうした生物学の大転換にあわせて、「バイオインフォマティクス」の論文も急に増えてきている。バイオインフォマティクスというのは、生物学(バイオ)と情報学(インフォマティクス)が融合した学問分野だ。私も改訂に携わった岩波書店の「広辞苑」には、「ゲノム解析などで得られる大量の生物学情報の解析、諸分野への応用をするための技術開発を行う学問分野。情報生物学。生物情報科学」と定義してある。

バイオインフォマティクス分野の論文は急激に増えている

海洋の分野では、大気海洋研究所のプロジェクトの一環として、私たちは「MitoFish」という遺伝子データベースを整備している。これに、遺伝子を検出する新たな手法を組み合わせると、海水を分析しただけで、そこにどのような魚がいるかを効率よく判定できる。沖縄の美ら海水族館でテストしたところ、その水槽にいる魚の9割以上をリストアップすることができた。

こうしたデータベースを整備していくことは、医学への応用にもつながる。私たちのおなかの中にもたくさんの微生物がいるが、そういった微生物に比べて、海洋の微生物からは、まだ研究が及んでいない未知の遺伝子情報が大量に出てくる。それをデータベースとしてきちんと整備しておくと、人間の病気の治療に応用できる可能性が開けてくる。

生物学においてはデータがどんどん増加していて、情報科学技術の開発もいっそう加速をしている。こうしたなかで、まず、オープンなデータベースを日本で整備することが必要だ。多くの研究者が使える共用のコンピューターやサーバーの整備も重要だ。実用を図るなら、それは一つの研究チームではなかなかできない。連携を見据えて海洋研究の展開を進めていくことが、これからは大切になるだろう。

「防災に資する海域ネットワーク展開に基づく地震津波観測研究」

(篠原雅尚・東京大学地震研究所附属観測開発基盤センター教授)

日本列島やその周辺で起こる地震には、陸で起こる地震と海底で起こる地震がある。海底で発生する「海溝型」「プレート境界型」と呼ばれる地震には、規模がとても大きなものがある。2011年の東日本大震災を引きおこした東北沖太平洋地震がその例だ。

こうした海の地震や、それにともなう津波をより正確に観測するには、できるだけ発生場所に近いところ、すなわち海底に装置を置くことが望ましい。しかし、陸の地震観測に比べ、電気がない、海水の浸入を防がなければならない、データを送りにくいといった難しさがある。

海底に、水圧計を置くと、津波を観測できる。水圧計は、その上にある水の厚さを計測する。2センチメートルくらいの海面の高さの変化がわかる。津波はゆっくり盛りあがって下がるので、他の波と区別できる。

地震計や水圧計を耐圧容器に入れて海底に設置し、後で浮上させて回収する方法が昔から使われている。コストも安くて研究目的の場合はこれでよいが、リアルタイムでデータが得られないので、地震や津波が発生した際の防災には使えない。

防災に役立つのは、ケーブル式の受信観測システムだ。2011年以降に整備が加速している。紀伊半島と四国の太平洋沖にDONETというシステムが設置されている。測器が壊れても交換できる、とても優れたシステムだ。北海道から関東沖にかけては、S-netというシステムが稼働している。光ファーバーでデータを送っている。

最近は、光ファイバーを、地震計そのものとして使う新技術も登場した。陸から光ファイバーにレーザーを送り、反射してくる光を計測する。海底に動きがあれば、その反射光でわかる。これは、地震計を数メートルおきに並べて置いたようなもので、非常に密なデータを取ることができる。

海底ケーブルを用いたリアルタイム地震津波観測システム

このように、海底の地震・津波観測では、データの量が急増している。もちろん学術研究に使われるのだが、防災にはどう生かされていくのだろうか。

こうした観測網が整備されると、海底で地震が発生してから気象庁が緊急地震速報を出せるまでの時間を、最大で20秒以上も縮めることができそうだ。短い時間に思えるかもしれないが、たとえば高速交通機関を止めたり工場の稼働を止めたりすることを考えると、これは非常に重要な時間の短縮だ。

津波の警報についても、こうしたリアルタイムのデータを利用できるようになるだろう。津波は、地震で海底が動いたときに発生する。気象庁が出している現在の警報は、海底のどこで地震が起こればどんな津波が来るかをあらかじめ計算しておき、実際に地震が発生したら、それとよく似た計算データを引っぱり出している。発生した津波について計算するのではない。

海底の観測網で、いまどのような津波が発生し進んでいるかをリアルタイムで把握できれば、津波の進行をコンピューターで予測計算しながら、把握したデータを使ってより正確な予測値に修正することを繰り返せる。「データ同化」とよばれるこの手法についての研究も進んでいる。

こうしたデータの高度な利用は、海底にたくさんの観測点がないとできない。いま、それが実現されつつある。

「海洋教育におけるリテラシーを高めるための海洋データ・情報の活用~防災・減災と気候変動に関する教育へのデータ活用~」

(及川幸彦・東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター主幹研究員)

「持続可能な開発目標(SDGs)」は「質の高い教育をみんなに」を4番目の目標に掲げている。これは14番目の「海の豊かさを守ろう」とともに車の両輪をなし、他のSDGsの目標に大きく貢献する。

たとえば貧困の問題。海を生かすことが貧困の撲滅にもつながる。食料の確保、そして再生可能エネルギーを含めた持続可能なエネルギー。そこから経済成長、防災・減災を含めたまちづくりに広がっていく。さらには気候変動や、陸と海との生態系のつながり。海洋と教育を結びつけた教育を展開することで、SDGsのさまざまな目標を達成するために貢献できる人材を育てていける。

海洋のデータを活用した海洋教育のリテラシーの向上についてお話ししたいことのひとつは、防災・減災に関する教育だ。海洋のデータや情報を、命を守るため、命を守る行動につなげるために使いたい。

東日本大震災を例に挙げよう。浸水した面積と犠牲者の数の関係をみると、自治体はふたつのグループに分かれる。浸水面積が小さい自治体は、背後がすぐ山になっていて平地が少ない。沿岸部に生活圏が集中し、多くの犠牲者をだした。一方で、浸水面積が広ければそれだけ多くの犠牲者がでたかというと、かならずしもそうなっていない。面積が広いぶん、津波の高さもさほどではなかった。これらは、すでに公表されているデータから読み取れることだ。

ここから得られるのは、命を守る行動、避難のしかたは一通りではないという教訓だ。

背後に山が迫ったリアス式海岸の場合、ものすごいエネルギーが狭い湾に集中して高い津波が来るので、沿岸部にとどまる行動のリスクは高い。より高い所へ逃げる避難行動が求められる。

一方、平地の場合、津波は広い範囲に浸水していく。津波は、平たい土地を3キロ、4キロと内陸に入りこんでくるので、走って逃げようとしても、とうてい逃げきれない。自動車で逃げても、渋滞に巻き込まれて命を失う。こういうときは、高い建物の上階に避難して、しばらくとどまるべきだろう。

地理的条件による津波の特徴と避難の仕方

おなじ津波であっても、そのデータを特性としてきちんと読み込んで、それをもとに避難行動を決定していく、あるいはそのように避難マニュアルを改訂していくことが必要だ。

一方で、「データの限界」についても知っておくことが大切だ。

東日本大震災のとき、気象庁が最初に発表した津波の高さは、当時、沿岸部の学校にいた私の実感からすると、かなり低かった。9メートルちょっとという高さは本当なのか、はるかに超えているのではないかと思っていた。事後に調査すると、津波の高さは16メートル以上、津波が駆け上がった最高到達点は40メートルを超えることがわかった。

ここで言いたいのは、データには限界があるということだ。観測によるデータは、うまく観測できたファクトを示している。現実を考えるとき、そのデータを補い、多角的に物事をとらえていかなければならない。過去の記録データをもとにハザードマップをつくったとしても、安全とされている避難場所が、ほんとうに安全とは限らない。過去の経験だけにとらわれず、新たな災害を想定することが必要だ。

学校教育や社会教育としての防災に大切なのは、まず、災害発生のしくみなどを、まさしくデータをもとにきちんと理解し、使えるものにしていくこと。ふたつめは、それを自分たちの社会や生活に、その因果関係をしっかり見極めてつなげていくこと。それらがあって初めて、災害が起こる前の備え、起こったときの対応が可能になる。

気候変動では、いま子どもたちを含む市民の生活の場に直結した現象が起きてきている。その結びつきを、データとして科学的に認識し、正しく恐れ、正しく対応することが必要だ。この生活感とデータの結びつきを教育のなかでどう実現していくかが、大きな課題になっている。

気候変動は、未来の選択の問題でもある。過去と現在を見つめ、未来を予測しながら、未来のどのシナリオを選択するのか。市民や次世代を担う子どもたちにそういう意識を根付かせ、実際に行動に結びつけていくこと。未来を選べる余地が残っているうちに未来を選択することの必要性が、大きくクローズアップされている。

海洋科学にもとづく海洋リテラシーを育てていくことで、海洋を取り巻くさまざまな課題はもちろんのこと、SDGsの目標全体の達成に貢献していくような教育を、これから展開していかなければならない。そのためには、リテラシーを地球規模で考えていくことが必要だ。

海洋リテラシーの育成には、三つのステップがある。まず、海洋のデータを読み解く力。そして、それを活用する力。もうひとつは、さらに行動へ結びつける力。これらがないと、科学者が蓄えてきたデータが、データとして生きないだろう。

「海運ビッグデータを活用した物流研究の展開」

(柴崎隆一・東京大学大学院工学系研究科准教授)

きょうは「船舶自動識別装置(AIS)」のお話をしたい。もともとは船同士で電波を発信して衝突を回避するための装置だった。その後、各船舶が発信する電波を人工衛星や地上局でも受信できるようになり、ここ数年はデータの精度もかなり増した。海事分野のビッグデータとしてさまざまな用途で利用されるようになっている。

AISデータには、世界の一定規模以上の全船舶が含まれている。それぞれの船舶の各時刻における位置や対地速度、針路といった自動的に取得される情報のほか、船員がマニュアル入力する喫水や目的地、到着予定時刻などの航海関連情報が含まれている。

たとえば、今年の3月にスエズ運河でコンテナ船が座礁した事故。通行しようとしていた船舶が入れなくなって、近くにたまっていく状況がAISデータで把握できる。

通行が再開するまで運河の周辺で待機していた船舶は、再開して1週間ほどで運河を通ることができた。スエズ運河側も、混雑は4日くらいですみやかに解消したと言っていた。AISデータによると、たしかに再開後100時間くらいで待機している船舶は激減したので、この言葉は間違ってはいない。

しかし、再開後にやってきた船舶の混雑はその後も続いていたことが、AISデータからわかる。これまで含めると、影響は2週間くらい残っていた。スエズ運河が再開するまで運河に来て待っているのではなく、様子を見るために出発地のあたりで待っていたような船がかなりあって、それが殺到したので、再開する前よりも逆に混んでしまったというような状況だろう。これはあまり報道されることがなかったが、データを分析するとわかる事例だ。

AISデータに基づくコンテナ船の分布(Seasearcherによる)

このほか、船舶がインド洋と大西洋を行き来するとき、スエズ運河を通るのとアフリカ南端の喜望峰を回るのとではどちらがコスト面で有利かといった分析にも、このデータは使える。

アジアからヨーロッパに行くとき、現在のふつうのルートであるスエズ運河経由に比べて、北極海を通る航路だと距離が4分の3くらいになる。地球温暖化で北極海を通れるようになってきているので、実際に通った船舶のデータをもとに、コストが最小になる、あるいは排出ガスなどによる環境負荷が最小になるスピードなどを計算することもできる。

AISデータは物流の分析にも使える。そのとき難しいのは、船舶がどのような荷物をどれくらい積んでいるかはわからない点だ。それを、船の種類や喫水のデータなどから推測していくことになる。液化天然ガス(LNG)を運ぶLNG船にはLNGが詰まれていることが明らかなので、これを使って集計したところ、物流の分析にもAISデータを使えるという見通しを得た。

こうした分析は、たとえば、ターミナルの効率性の分析に応用できる。LNGの場合、輸出ターミナルは、その能力のほぼ100%を使っている。しかし、輸入側はまちまちだ。インドや台湾はほぼ100%で稼働しているが、日本や韓国は6~7割といったところ。アメリカは、ほとんど使われていない。アメリカではシェールガスの採掘が始まっていて、LNGを輸入する必要がなくなったからだ。

港別の取り扱い貨物量の予測も試みている。貨物量に関する実績データには公表されにくいものもあるし、公表されるとしても、統計としてデータがでてくるまでには半年、1年とかかる。AISデータを使うと、それがリアルタイムでわかる。これに機械学習の手法を取り入れて、将来の貨物量を予測する。

物流はまさに経済活動なので、それぞれの企業は、貨物の動きを他社や第三者には明かさない。企業秘密の壁だ。そのため、これまではデータにもとづく物流の研究はハードルが高かったが、AISデータは、その壁を打ち破りつつある。

「海洋のデータサイエンスを支える情報通信技術」

(中尾彰宏・東京大学大学院工学系研究科教授)

大容量で超低遅延、超多数接続を実現する革新的な「第五世代移動通信システム(5G)」が、2020年に商用化された。私の研究室では、その先を見据えて、データサイエンスのためのデータ収集、これまで通信が不通であった所に通信を整備していくといった分野の研究を進めている。きょうは、これと関連した地域創成の活動についてお話ししたい。

2019年の暮れに、5Gに大きな変革が起きた。通信事業者だけではなくて一般の事業者が自分の敷地内で5Gの運用ができる「ローカル5G」の整備化がなされた。大学の研究者や自治体が、建物内とか敷地内で自営の5Gネットワークを活用することができる。Wi-Fiも自分たちで整備できる通信のひとつだが、ライセンスを取って運用するローカル5Gは安定した利用が可能になる。故障や不調が許されない用途への応用が期待されている。

ローカル5Gは、一般事業者や自治体、大学、などが最新の情報通信の運用主体となる。情報通信の革新は、こうした「情報通信の民主化」により支えられていくだろう。みんなが、情報通信を使う側から提供する側に回ることができるということだ。海とか山とか通信や電気が不十分な場所でどのような通信が必要かを自分たちで考え、作ることができる。

海や山では通信がビジネスにならないため、4G、5Gの整備が遅れている。夏季だけしか通信できない山で、それ以外の季節に遭難してしまう。山道から外れると通信がつながらない。遭難の数がいっこうに減らない山もある。こうしたところにローカル5Gを使えるのではないか。私たちも取り組みを始めている。

海では、広島県で「スマートカキ養殖実証事業」に取り組んでいる。ローカル5Gをカキ養殖に使う試みだ。

海面にいかだがたくさん浮かんでいて、この下に何千というカキがぶら下がっている。ところが、海中で何が起こっているかはわからない。そこで解像度の高い4Kカメラを水中ドローンに付けて撮影し、船に揚げたうえで5Gのような高速大容量通信で地上、あるいは東京にまでこれを送った。将来、光を使った水中無線通信ができれば、船に揚げる必要もなくなる。高精細な映像を、漁民の方が手に取るように見られるようになる。

水中ドローンで水中のカキを観測し、付着性生物などの状態を確認する

こうした5Gを使ったデータサイエンスで、カキ産業の課題を解決したい。

カキの養殖は、カキの赤ちゃんを採取する「採苗」から始まる。採苗の成功率が下がると大打撃になる。

カキは、ちょっとした刺激で産卵する。カキのいかだの下の水温をつねに測り、水温が上がった瞬間をとらえる。カキが産卵すると海面が濁るので、ドローンを使った上空からの撮影や機械学習による画像認識、海流のシミュレーションなどを組み合わせて幼生の流れを予測する。ある程度の予測は可能だという結論を得ている。

カキ養殖の経営者は減っていて、高齢化も起こっている。だが、私たちが接したかぎり、ITに興味がある漁業関係者はけっこう多い。それなのに、こうした技術に触れる機会があまりない。地域創成に貢献する活動は、東京大学としてもどんどんやっていくべきだろう。

海洋や山岳地帯などの通信が不十分な地域において、データサイエンスのためのデータ収集を可能にするということ。これによって新たなイノベーションが起こるだろう。

「誰でも参加できる海洋観測―デザインが導く海洋研究の新展開―」

(木下晴之・東京大学生産技術研究所特任助教)

きょうのシンポジウムのテーマは「データ主導型」だ。そこで、「いかに多くの人たちを海洋観測に巻き込んでデータを集めていくか」をテーマに進めている私たちのプロジェクトを紹介したい。

私たちは2017年から、「オーシャン・モニタリング・ネットワーク・イニシアチブ(OMNI)」というプロジェクトを始動させた。低コストで大規模に展開、運用でき、誰でも観測に参加してデータを共有できる海洋観測装置や仕組みをデザインして、試作する。それを実際に使ってテストと改良を繰り返しながら、これまでとは違う海洋観測を実現する。得られたデータは、誰でも見られるオープンなものにする。こうして得られる大規模な海洋データから新たな価値が創出されること目指している。

大切にしているのは「デザイン」だ。どうやって魅力的に見せるかというデザインにとどまらず、何かをしたいとき、それは何をどうすることなのかという点にまでさかのぼって考える。それが「デザイン」のアプローチだ。

ふつう、大学の研究室で海洋観測に関する研究を始めるとなると、まず、過去の論文などを調べる文献調査からスタートする。

私たちは違う。まず、みんなで集まってアイデアをだしあうワークショップを開き、何が問題で何をすればよいのかという基本概念をつくるところから始める。これがデザイナーの仕事だ。何か観測装置をつくれそうなら、あまり高度な技術は使わずにつくってみて、何度でも改良を重ねる。その過程で、いろんな人のアイデアが生かされて、いいものに仕上がっていく。それには、デザイナーとエンジニア、研究者の連携が大切だ。

こうした私たちの活動の最大のポイントは、地域の人たちとの連携を深める点にある。企業の協力を得て浜名湖でテストしたり、マリンスポーツや漁業をする人などさまざまな人が集まる神奈川県の逗子海岸で観測したりした。

神奈川県の江の島沖では、セーリングの日本代表チームの支援プロジェクトにも参加した。海の表層の流れのシミュレーションが中心テーマだが、そこで私たちがつくった観測装置を流して、水の流れを測ってみた。海のマイクロプラスチックを集めて調査するための装置もつくった。

OMNIに関しては、誰でも参加できる海洋観測というテーマで、さまざまな派生プロジェクトが進んでいる。これからも仲間を集め、よりいろんな地域に展開していこうと考えている。

プレゼンテーションの最後は、いつもこの質問で終わることにしている。みなさんなら、OMNIを何に使いますか?

マイクロプラスチック採取装置の試作品の一例

※シンポジウムの要旨集はこちらです。

文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀