TOPICS on the Ocean

海洋アライアンスのシンポで「総合的な海洋の安全保障」を展望(2022/10/18)

東京大学海洋アライアンス連携研究機構の第17回「東京大学の海研究」シンポジウムが10月18日、「総合的な海洋の安全保障」のテーマで開催された。

いま海洋には、一国では解決できないさまざまな国際問題が生じている。国際情勢の変化で、海上の物流は大きな影響を受ける可能性がある。魚介類の輸入により、水産物に壊滅的な損害を与えかねない感染症が国境を越えてやってくる。主要先進国が多く排出する二酸化炭素がもたらす地球温暖化は、とくに海に依存している国々にとって、迫り来る脅威となっている。

地球規模のこうした変化で世界の国々の安定が損なわれかねない現状を「安全保障」という言葉でとらえ、狭義のパワーバランスにとどまることなく、海洋が抱える多様な問題について、東京大学の6人の教員がそれぞれの分野から展望を語った。オンラインで開催され、約150人が参加した。

「趣旨説明」

(道田豊・東京大学大気海洋研究所教授)

海洋政策の具体的な計画を定める現行の第3期海洋基本計画では、総合的な海洋の安全保障がキーワードの一つとして掲げられている。さまざまな国際情勢を考慮し、海洋の安全保障を、いわゆる狭義の安全保障のみならず幅広にとらえ、それを「総合的な海洋の安全保障」として強化を図っていくということだ。

海洋の安全保障とは、具体的には領海などが関係する国益の確保、シーレーン、さらには海洋利用の自由を確保するための国際的な海洋秩序の強化といった事柄だ。それに加えて、こうした事柄を支える幅広い施策をも安全保障の一環として位置づける。このような施策に含まれるのが、海洋情報の収集や共有、海洋の環境保全などだ。これらを包括して「総合的な海洋の安全保障」を進めていく。

現行の第3期海洋基本計画で進められてきたこれらの施策をもとに、2023年度に始まる予定の第4期海洋基本計画へ向けた議論が、いままさに始まっているところだ。研究の立場から総合的な海洋の安全保障ということを考えていくことで、新たな海洋基本計画の策定に貢献したい。それがこのシンポジウムの趣旨だ。

「経済安全保障と海洋資源」

(佐藤徹・東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)

「経済安全保障」とはなにかという点から話を始めたい。この言葉は、第3期海洋基本計画では小さな一項目にすぎなかったが、第4期では、かなり大きな位置づけとなると考えられている。

安全保障には三つあるとされてきた。一つは古典的な国家安全保障、そして総合安全保障、もう一つが経済安全保障で、これは「さまざまな驚異から日本経済を守る」ということだ。

経済安全保障には、二つの側面がある。

一つは「戦略的自律性」。経済活動の維持に不可欠な基盤を強靱化し、いかなる状況の中でも他国に過度に依存することなく、国民生活を守るということだ。どちらかというと防衛的な戦略だ。供給途絶による経済への影響が大きい分野を特定し、その影響を最小化することが必要だ。

もう一つは「戦略的不可欠性」だ。国際社会にとって日本の存在が不可欠であるような分野を戦略的に拡大し、日本の持続的な繁栄と国家安全保障を確保することだ。どちらかというと攻勢的といえるかもしれない。これは、他国の戦略的自律性に影響を与えうる分野を数多く持つことをも意味する。したがって、他国の脆弱性ならびに世界的な技術競争の実態の把握が不可欠になる。

これらを実現するための課題として重要なのは、経済安全保障の名のもとに、それが不健全な産業政策とならないかという点だ。具体的には、「現在実施している各省庁の施策がすべて『経済安全保障』で正当化されないか」「政策決定者のペットプロジェクトのみが重視されないか」「戦略的不可欠性を持ち得ない技術への無駄な投資がおこなわれないか」が挙げられよう。ここでいう「ペットプロジェクト」とは、本来の目的から外れて、その継続のみが自己目的化してしまったプロジェクトを指している。

この視点から、日本の海洋資源開発を振り返ってみたい。新しいエネルギー源として期待された海底の「メタンハイドレート」は、2009年の海洋エネルギー・鉱物資源開発計画で「今後10年程度を目途に商業化の実現を実施する」とされたものの、第3期海洋基本計画では「2023~2027年に民間主導の商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指し、技術開発を実施する」とトーンダウンされている。「熱水鉱床」については、2028年までに民間企業による商業化の可能性を追求することになっているが、経済性に見合うだけの資源量があるのか、市場化は現実的なのかという問題がある。

このほか「レアアース泥」を含め、これらの海洋資源を商業化するめどは、まったくといってよいほど立っていないのが現状だ。それをこのまま、第3期海洋基本計画の延長として第4期計画に引き継ぎ、現行のプロジェクトを継続することが、はたして納税者たる国民に理解されるだろうか。

ここで大切なのは、こうした資源を輸入している相手国のリスクを見極めることだ。外国の友好国から輸入できているならば問題ない。そちらのほうが安いし、海底からわざわざ採る必要はないわけだ。

日本の場合、銅はチリ、ペルー、米国、中国から、リチウムは中国からの輸入が多い。ニッケルはインドネシア、ニューカレドニア、フィリピンなどから。リチウムは中国に頼り過ぎで、リスクが大きい。ニッケルも、これらの国々は最近、資源ナショナリズムを主張し始めているので、そういうところに偏在してるという意味でリスクが大きい。こうして一つひとつリスクを考え、海洋でわざわざ採る必要があるのかいうことを考えていかなければならない。

南海トラフにあるメタンハイドレードの濃集帯については採算がとれるとされており、経済安全保障の観点から十分といえると思う。問題は、政策が先行してしまって技術が追いついていないこと。まずしっかりとした技術力を身に付けることだ。

熱水鉱床とレアアース泥に関しては、輸入する国のリスクを考慮したうえで、経済安全保障からみて重要な資源であること、「ペットプロジェクト」ではないということを、国民に明確に示さなければならない。さまざまな関係者が集まれる産学共創プラットフォームを国が提供しておく必要もある。

「国際法から見た海洋安全保障:ホルムズ海峡、海賊、FOIP」

(中谷和弘・東京大学大学院法学政治学研究科教授)

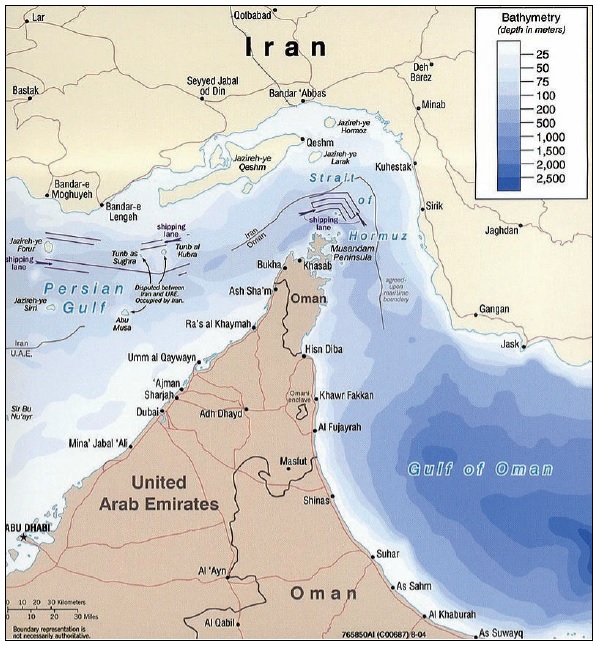

ホルムズ海峡はペルシャ湾の出入り口にあり、世界の原油の4分の1、液化天然ガス(LNG)の3分の1はここを通る。日本が輸入する石油の約9割は中東からで、その大半はホルムズ海峡を通航する。ホルムズ海峡の安定航行は、日本や韓国、中国など東アジアの国々に共通の利害関心事だ。

ホルムズ海峡には迂回路がない。そこが、マラッカ海峡・シンガポール海峡と違う。ホルムズ海峡を通れなくなれば、膨大な量の原油を国際市場に出すことができなくなる。

【図1】ペルシャ湾(Persian Gulf)とオマーン湾(Gulf of Oman)を隔てるホルムズ海峡(Strait of Hormuz)。周辺にオマーン(Oman)、アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)、イラン(Iran)などの国がある。

ホルムズ海峡は国連海洋法条約でいう国際海峡に該当する。しかし、沿岸国であるイランとオマーンは自国の領海だと主張している。12カイリを主張する両国の領海が重複する水域もある。両国は1975年に等距離中間線に基づく大陸棚の境界画定協定を締結した。上部の水域には影響を与えないと規定しているが、これが事実上の領海の分割ラインになっている。

国際法上は、領海であれば外国船舶には無害通航権がある。無害通航権というのは、平穏にただ通過するだけなら、沿岸国の許可も沿岸国への事前通告も不要だということだ。これに対して、国際海峡だと、外国船舶は自由通航により近い通過通航権をもつことになる。たとえば潜水艦は顔を出す必要がないとか、航空機なら上空飛行の自由をもつ。この点が領海との主な違いだ。

オマーンは西側諸国とも関係の良い穏健な王国だが、イランは、とくに核開発問題をめぐり、米国をはじめとする西側諸国と対立してきた。イランは国連海洋法条約に入っておらず、これに拘束されないという立場をとっている。かりにホルムズ海峡を領海だとすると、国際法違反への対抗措置として、沿岸国は違反国の船舶の通航を禁止できるのかということが問題になってくる。また、事故でホルムズ海峡が通航できなくなる可能性もある。ホルムズ海峡の脆弱性について、社会は関心を高める必要がある。

そこで、ホルムズ海峡に関する国際的フォーラムの創設を提案したい。ペルシャ湾の沿岸国や近接国、さらに日本を含む利用国によるフォーラムの創設は、各種の危機に備え、国際社会の安定に役立つ重要な国際公共財になる。

つぎに、海賊の話をしよう。

アフリカ大陸東端に位置するソマリアとアラビア半島との間にあるアデン湾は、年間2万隻の船舶が航行し、そのうち約2000隻が日本に関係する船舶だ。2010年にはソマリア沖で141件、アデン湾で43件の海賊・海上武装強盗が発生したが、2020年にはいずれもゼロになった。各国の海軍による海賊対処行動や、武装警備員を乗船させ自衛措置を商船がとったことなどが功を奏したといえる。

海賊の撲滅には、途上国における海賊・海上暴力対策への支援が重要だ。2004年には日本の主導でアジア海賊対策地域協力協定ができ、シンガポールに海賊情報共有センターが創設された。ソマリアは内戦による無政府状態の崩壊国家であり、一時期は海賊が主要産業になってしまったが、国連安保理が積極的に関与した。

海賊に特化した国内法を持ってる国はほとんどないが、日本は2009年に海賊対処法を制定した。これにより、日本関係船舶以外も保護対象になった。日本とは関係のない外国船が襲われても、それを助ける法的根拠ができた。

海賊への身代金の支払いは違法かという問題。英国高等法院は2010年2月、身代金の支払いは英国法上、違法でなく、海事商慣行である「共同海損」として海上保険でカバーされるとした。他方で、身代金の支払いの増加は、ソマリア海賊の増大をもたらしているという安保理決議もある。

海賊とテロは異なることにも注意しておきたい。テロについては、テロリストとは取り引きしないという原則がG7では共通の合意になっている。これに対して、海賊の場合には、身代金を20億円払ってサウジアラビアのタンカーが釈放されたことが報道された。政治犯罪か経済犯罪かの相違が、このような対応の違いになっている。

「自由で開かれたインド太平洋(FOIC)」についてもお話ししたい。インド太平洋地域でルールに基づく国際秩序を築き、自由貿易や航行の自由、法の支配など、地域の安定と繁栄を実現するために欠かせない原則を定着させていくことを目的にしている。第一に法の支配と航行の自由、自由貿易などの普及と定着。第二に経済的繁栄の追求。第三に平和と安定の確保。この三つが柱だ。

海洋における法の支配に従うというのは、国際法のルールに従うことだ。わかりやすくいえば、もし国際裁判になってそれに負けたら、潔く判決に従う。日本は国際際司法裁判所で捕鯨裁判に敗訴し、判決に従った。だが中国は、南シナ海の仲裁裁定で国際法違反を認定されたが、それを無視して人工島の建設を進めている。

現在、地政学的情勢は厳しくなり、とくにエネルギー安全保障が試練を迎えている。最悪の事態に備えておくことが、国家の危機管理として重要だ。

「マリンバイオセキュリティ(海洋生物の安全保障)」

(良永知義・東京大学大学院農学生命科学研究科教授)

バイオセキュリティーとは、人や動物、植物に有害な病原体や生物および生物毒の侵入やまん延を防ぐための取り組みのことをいう。防疫対策といってもよい。まず水際対策をして、万が一、そういう病気が入ってきた場合は、それが広がらないように封じ込める。これが一連の活動だ。

防疫からみた水産動物の感染症の特性として、まず水を介して感染することが挙げられる。非常に伝搬しやすい。また、魚卵や種苗は小さいので、大陸を越えて運ぶことが容易だ。そして、養魚場の水が川などに流れ込みやすいこと。養魚場で病気が発生すると、川の天然集団にもうつりやすい。いったん天然集団に病原体が侵入してしまうと、もうわれわれには何もできない。制御不能だ。天然集団から、こんどは逆に養殖集団に感染症がうつっていく。

【図2】1995年以降に国内で発生・病原体確認した主要な新興感染症。○は、起源が明らかになったもの。

養殖されている水産動物は、陸で育てられる牛や豚と違って、とても種類が多い。したがって、たとえば豚なら、国内の豚で病気がみつかる前に、どこか外国で同じ豚の事例が報告されていることは珍しくないが、水産動物だと、それは期待しにくい。また、近縁の水産動物が国をまたいで行ったり来たりするので、病原体が新しい宿主をみつけて非常に強い病原性を示してしまう可能性もある。これを予知することはできない。

感染症が天然の集団に伝搬すると制御不能になる。その病原体が日本の近海に長く居着いてしまうということだ。貝類やエビ類は、そうした病原体に対して後天的に免疫を獲得することができない。すなわち、ワクチンは開発できない。だからこそ、病原体の侵入やまん延を事前に防止する防疫活動が、陸上動物以上に重要だ。

たとえば、真珠をつくるために使われるアコヤガイの赤変病。貝が死んでしまうこの病気が、1996年に日本中のアコヤガイ生産地で発生した。最初にわかったのは、それまでに経験したことのない新興感染症だという事実だ。

疫学的な調査から、中国から輸入した種苗とともに持ち込まれたことがわかった。中国産のアコヤガイは赤変病に耐性があるが、日本産のアコヤガイにはそれがない。つまり、この病気は中国産アコヤガイが自然宿主で、これを日本に持ってきたために宿主拡大が起きて、日本産のアコヤガイに重大な被害を及ぼしたということになる。

日本の輸入防疫では、国内に侵入すると大きな被害を与える重大な感染症が特定疾病として指定されていて、感染する可能性のある水産動物の輸入は許可制になっている。国内防疫については、すでに知られている伝染性疾病と病状が明らかに異なる養殖水産動植物の病気を新疾病と定義し、新疾病が発生した際は、都道府県知事は国に届ける義務がある。これを受けた国は、そのための試験研究および情報収集をする努力義務が法律で定められている。

わたしたちの活動を、いくつか紹介したい。

まず「情報周知の現状調査」について。宮城県はマガキの種苗の産地で、2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた。そのため、種苗が不足して海外からの輸入が増えることが予想された。マガキはヨーロッパで養殖されているが、カキヘルペスウイルス変異体という病原体の感染が確認されている。これが入ってくると、日本のカキ産業は大打撃を受ける。

そう思って注意喚起もしたが、じつは、大震災前に注意喚起文書はすでにでていた。しかし、後で調べてみると、この注意喚起文書について知っていたカキ養殖業者は3割程度。知っていても中身がじゅうぶんに理解できないという人も多かった。注意喚起文書の内容が養殖業者にどれくらい理解されているかをチェックしていないことが大きな問題だ。理解の浸透ではなく、注意喚起の文書をだすこと自体が目的になってしまっている。

もう一つが、リスク評価に基づく防疫体制の強化だ。なにか生物を輸入する場合、どういう感染症がありうるのかを論文などで調べ、日本に入ったときどういう影響があるのかを評価するのがリスク評価だ。

このリスク評価と、それにもとづくリスク管理に日本政府は積極的ではないが、カキやホタテの生産地である岩手県の地元の人が県議会、国会に働きかけてくれた。私も農林水産省に説明し、水産防疫に日本で初めてリスク評価が導入された。

このほか、魚病の対策や研究に携わってきた人たちと「魚病問題を考える会」を立ち上げ、水産防疫を始めとする魚病対策の問題点を抽出した。

まず、日本では、2015年以降、リスク評価のための専門家会議が実施されていない。世界中の新しい病気が国際誌で報告されているが、そのリスク評価を国は行っていない。国はこうしたリスク評価に非常に消極的だ。

国内で新しい疾病が発生した場合、都道府県は国に報告することになっている。だが、報告例はほとんどない。風評被害を恐れているのだ。一方の国は、法で定められているのに、報告は都道府県の裁量範囲だと言っている。都道府県も国も、国内の新興疾病、発生地の情報共有について消極的だ。日本の新しい疾病が国際機関に報告されていないことにもなるわけで、国際的な責務の不履行と言わざるを得ない。

体制にも問題がある。畜産分野では公務員獣医師が防疫に携わっている。しかし、魚病や水産防疫については、これまで別の仕事をしていた行政官が突然、新たな担当になる。行政官が魚病などの問題に精通していないのだ。また、都道府県レベルでは、水産業の振興部局と規制部局が分かれいていないこともある。疾病発生のようなネガティブな情報は、振興と規制が混ざった仕組みのなかで、振興側の勢いに負けてしまう。

ここで提言したいことの一つは、水産防疫における国、都道府県の責務を法によって明確化することだ。そして、リスクを調査、審議する組織をつくってほしい。現在の無防備状態を解消するためには、包括的で継続的な審議をする会議体が必要だ。

もう一つは、やはり現場の防疫意識を向上させること。そのために業界団体を育てることも必要だ。法令によって病気の侵入を止めるには、いろいろな調整が必要で時間もかかる。だから、国は新しい病気の情報をどんどんオープンにして現場に流通させ、それを基に、業界が自発的かつ迅速な防疫措置をとらないかぎり、新しい病気への対応は非常に難しいのだ。

「地球温暖化の理解と予測に基づく海洋環境の変化」

(渡部雅浩・東京大学大気海洋研究所教授)

国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が、地球温暖化に関する最新の評価報告書を2021年から公表し始めた。その内容を、海洋環境の変化に注目しながら紹介していきたい。

まず指摘しておきたいのは、現在の地球温暖化は「人間活動が原因であることに疑う余地がない」と明記された点だ。2013年の報告書では「人間活動が影響していたことは可能性が極めて高い」という表現だったので、一歩踏み込んだ形になった。

これについての科学的な根拠は複数ある。

2019年までの20年間をみると、地球表面の気温は産業革命前に比べて1.06度あがった。これにはさまざまな要因が影響しているが、人間活動による温室効果ガス、エーロゾル、自然の火山噴火といった影響を科学的な手法で積み上げてみると、計算の結果はプラス1.07度になった。現実とよく整合している。

また、コンピューターによるシミュレーションも、これを支持している。気候に影響を及ぼす可能性のある人間活動がゼロだと仮定して計算すると、ここ50~60年間の温暖化傾向はまったく出てこない。

地球温暖化がこれからどうなるかという将来の見通しは、社会のあり方で変わってくる。今回の報告書では、5通りの社会経済の変化の仕方、つまり「シナリオ」を社会経済学者が作り、それぞれについて、たとえば炭素の排出量の変化などを推計する。これに基づいて気候変化をシミュレーションして、将来の見通しをたてる。

2015年のパリ協定以降、産業革命前に比べて昇温を1.5度以内に抑えることが世界的な目標になっているが、これから社会経済がどう変化しようとも、今後20年の間にプラス1.5度は超えてしまう可能性が高い。だが、2050年までに炭素の排出ゼロを実現しているシナリオでは、今世紀末までに1.5度未満の状態に気候が安定化する。カーボンニュートラル実現の必要性は、この結果からもわかる。

地球全体の平均気温が上がると、熱波や豪雨のようにふだんの天候からおおきく外れた「極端気象」や永久凍土の融解などの程度が大きくなる。北極域では昇温の幅が大きく、海に関連することでいえば、海氷が解けて船舶の北極海ルートがいつ開くのかということに関わってくる。

また、陸と海では、同じように気温が上がるのではない。海は陸より温まりにくく、しかも、表面の熱が深層に吸収されるので、昇温が緩やかだ。ここ20~30年をみると、陸は海の5割増しくらいで温暖化している。

日本近海の水温は、100年あたり1度くらい上がっていて、これは地球全体の海の平均の倍以上だ。だが、温室効果ガスの増加による温暖化だけではこうならない。1980年代まで工場などから多く排出されていた「硫酸性エーロゾル」という微粒子が最近は減ってきた結果、気温上昇を抑える効果が弱まって、北西太平洋の昇温が強められている。それが私たちのグループの研究でわかった。将来の昇温予測では「カーボンニュートラル」以外にも重要な要素があるということだ。

気候変動のリスクでは、熱波や豪雨などの極端気象が温暖化でどう変化するかという点に世間の関心が高い。これについては、ここ10年ほど、先進各国で「イベント・アトリビューション」研究が盛んになっている。これまでに起こった猛暑のような現象に、二酸化炭素の排出のような人間活動の影響がどれほどあったかを推定する研究だ。

たとえば2018年7月の日本の猛暑。温暖化が進んでいなければ、このレベルの異常高温はまず発生しなかった。もし将来、気温が1.5度あがったら熱波のリスクがどうなるかも推定できる。日本付近の海でいえば、カーボンのネットゼロを実現しなければ、海面水温が30度を超える海域が南方に広がることになる。これがふつうの状態になっていくかもしれない。現在は28~29度くらいの海域なので、生態系への悪影響が心配だ。

海水温が急に上昇する海洋熱波や高潮のような海の極端現象を日本近海で予測しようとしても、まだ確実性が足りない。こうした狭い領域の現象を予測するには、コンピューターシミュレーションの分解能を、より高める必要がある。その研究は、すでに始まっている。沿岸域の赤潮のような環境変化を、シミュレーションでより詳細に再現し、予測できるようになるかもしれない。ほかに、海洋環境のデータを、使いやすい形でおもに漁業者に提供し、産業の活性化に役立ている研究も始めている。

「沿岸域における防災・減災に関する研究」

(田島芳満・東京大学大学院工学系研究科教授)

第3期の海洋基本計画には、海岸における自然災害への対応が、しっかり書かれている。災害を完全に防ぐことはできないので、被害軽減のための観測調査を継続し対策を進めること、砂浜を保全するために浸食対策を行う、津波防災地域づくりの推進といった点だ。

きょうは、高潮や高波に対する防災、減災を中心にお話ししたい。

昨今、巨大な熱帯低気圧による災害が頻発している。北米大陸のメキシコ湾岸では、2005年のカトリーナ、2008年のアイクなどのハリケーン。台風も、スーパー台風ハイアンが、フィリピンのレイテ島で大きな高潮被害を起こした。日本でも、2018年の台風21号では、大阪湾奥部で過去最高潮位を更新した。2019年の台風15号では東京湾で高潮や高波の被害が生じた。

高潮や高波に対する防災、減災を目指した研究や対策は盛んに進められている。その際にまず大切なのは、災害時の観測やデータの収集と、その分析だ。

たとえば、2013年にフィリピンを襲ったスーパー台風ハイアン。レイテ島の湾で大きな高潮が発生した。前面には深いフィリピン海溝があり、高潮の被害は受けにくいはずだが、海岸近くの浅いサンゴ礁地形の部分に高波が押し寄せて、大きな浸水被害になった。

こういう現場の状況がわかるデータは得にくいものだが、最近は、現地の人がスマートフォンなどで動画を撮っていることが多くなった。日本でもそうだ。従来から設置されているカメラの動画を含め、こうしたデータをしっかり収集、蓄積し、分析していくことが非常に重要だ。

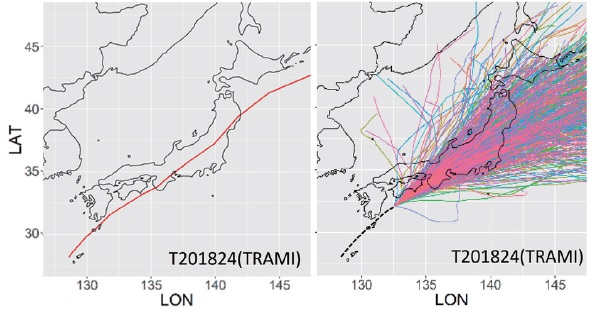

【図3】2018年の台風24号(左)について「確率台風モデル」を使って予測した上陸6時間前以後の経路の生成例(右)。

台風による高潮や高波の発生予測は、本来が不確実なものだ。それを考慮したうえで見落としを防ぐことも大切だ。台風は、どれくらい発達するかも予測しにくいし、湾内の高潮は、台風の経路がすこしずれただけでも、その特徴はおおきく変わる。そこで、いま注目している台風について、今後の進路などをコンピューター上で1000通りくらい予測して、見落とし防止を狙う研究もある。

この手法により、どの時刻に、どこにどれくらいの高潮がやってくるか、その確率を予測計算できるので、最悪のケースはどうなり、もっとも可能性が高いのはどういう状況かといったことがわかる。そうすれば、沿岸部の道路を通行止めすることによる損失リスクなども考慮しながら、防災の対策を練ることができる。これを実際にどう使うかが、これからの課題になるだろう。

海洋基本計画には、アジアや太平洋島しょ国への貢献もうたわれている。そこで日本では、南太平洋島しょ国でのハザード予測をやっている。さきほどの1000通りの台風の手法で、各地点における高波を網羅的に予測し、評価する試みだ。

また、太平洋島しょ国では、沿岸部がサンゴ礁に覆われていることが多い。沿岸のサンゴ礁は、ふだんは、沖からの波を弱める防波堤なような効果をもつが、沖合から大きなうねりが来ると、サンゴ礁上の海面が急上昇して浸水被害を及ぼすことがある。そのため、衛星データからサンゴ礁域の水深を推定し、その情報をもとに浸水を予測する研究を進めている。

日本では、高潮や高波の被害に取り組む国の姿勢も変わってきている。気候変動による海面上昇といった将来の状況変化に適応していくことが重視されている。2020年には海岸保全基本方針が変更されて、海面上昇などの長期的変化を砂浜の管理などの際に考慮に入れることになった。これは町づくりとも関係があるので、各都道府県が海岸基本計画を作成する必要がある。

高潮や高波の高さは、このさき増大していきそうだ。実際、日本周辺の波のデータからみても、とくに太平洋側では大きな波が最近10年で増えている。

そして、海面と陸地の境目である「汀線(ていせん)」が地球温暖化による海面上昇で陸側に後退していく問題。これは、海面が上昇したぶん、そのまま汀線が陸側に動くということではなく、38センチメートルの海面上昇で62%の砂浜が消えるという試算もある。

このさき海面が上昇する可能性は高く、これにどう適応していくかは重要なトピックスだ。その際、予測の不確実性をどう考えるか、施設などの更新を具体的にどうするかを検討しなければならない。サンゴ礁を修復、成長させることによって、サンゴ礁が本来もつ海岸での防護機能が高まるのであれば、その機能の不足分を補っていくという仕方もあるだろう。

日本では、海岸の浸食が激しい。過去と現在の衛星画像の比較などから、全国の砂浜は1年に160ヘクタールの割合で減少していると見積もられている。現在は、そのペースが緩んでいるようだが、海岸線自体は後退していなくても、その沖側の海底で浸食が進んでいるということもある。海岸線や水深の多面的なモニタリングが必要だ。

現在、人工衛星に搭載した合成開口レーダーで海岸線をモニタリングしたり、ドローンで撮影した波のスピードからその場の水深を推定したりする試みがある。こうしたモニタリングとデータベース化のさらなる強化が重要だ。また、こうした不確実な現象に社会がどう対応していくかという問題は、海岸工学だけでは解決できない。他分野との連携も欠かせない。

「遠隔離島の保全―太平洋海洋環境安全保障の視点から―」

(茅根創・東京大学大学院理学系研究科教授)

東京都の離島である沖ノ鳥島を海面上昇から守るために、サンゴなどの生態系を活用した保全策を提案している。それをさらに太平洋の島しょ国に広げ、太平洋の海洋環境保障の観点から遠隔離島を保全する。そういう話をしていきたい。

沖ノ鳥島は、東西4.5キロメートル、南北1.7キロメートルのサンゴ礁の島。そこに北小島と東小島の二つの島がある。海面があとわずか上昇すれば、満潮時には島が海面下に没してしまい、国際法上の「島」ではなくなってしまう。そこで、生物としてのサンゴの力を使って、海面上昇に追い付くような島の維持を図ろうというのが私の提案だ。

【図4】沖ノ鳥島の空撮(東京都撮影)と東小島(茅根撮影)。

沖ノ鳥島の地下には、7000年前から4000年前までの3000年間に10メートルの厚さでサンゴが積み重なっている部分がある。つまり、1000年あたり3メートル、100年あたり0.3メートルの上昇スピードで島が高まってきた。海面の上昇スピードは今世紀中に100年あたり0.4~1メートルとみられているので、控えめにみれば、島が積みあがるスピードをすこし上回る程度だ。したがって、サンゴが健全であれば、海面上昇をできるかぎり抑制し、そこに人間が手助けしてサンゴの増殖、成長を促進してやれば、島の維持が可能になると私は考えている。

サンゴ礁でできた南洋の島には何万人もの人が住んでいる。こうした島の土台はサンゴ礁だ。これが天然の防波堤となって内側を守ると、暴風などの際に、サンゴ骨格の硬いかけらなどが内側に積み重なる。その穏やかな環境のもとで、さらに有孔虫などの砂が積み重なって島を成長させる。こうして、標高1~3メートル程度の人が住める島になる。マジュロやキリバス、ツバルの調査で、こうしたことがあきらかになった。こうした生態系を維持することが、すなわち国土の保全なのだ。

生態系を保全、修復し、さらに促進することで、海面上昇に対して修復力のある島をつくっていく。私たちはそれを沖ノ鳥島で試みている。まずはサンゴを増やさなければならない。ところが、地球温暖化による高水温で、サンゴが弱り死んでしまう「白化」が起こっている。そこで、水産庁などのプロジェクトとして、高水温耐性サンゴの種苗生産と植え付けを進めている。日本は、有性生殖、卵からサンゴをかえす技術については世界のトップランナーだ。

サンゴの土台の上にサンゴの「れき」、つまりサンゴ骨格の小さなかけらが積み上がる過程も重要だ。これについては、島の護岸を、水が通らない不透過の護岸ではなく、水は通り抜けるが「れき」は堆積する「透過護岸」が島の形成や維持に役立つことがわかってきた。また、堆積物が固まって岩のようになる「ビーチロック」の生成を早めるシアノバクテリア(らん藻)に注目し、その実証試験も進めている。

サンゴの種苗を生産して植え付け、「れき」をうまく積み重ね、固化させる。こうした技術を組み合わせて生態工学的に島を維持する。それを分野横断でつくっていきたい。

国境離島をめぐる状況についても考えておこう。

まず、お隣の中国。この国は力による管理だ。南シナ海では、ベトナムやマレーシア、ブルネイ、フィリピン、台湾、中国が入れ子のようになって島々の実効支配を進めている。これにやや出遅れた中国は、暗礁を埋め立てて滑走路を造った。まさに力による管理だ。

一方、米国や英国、フランス、オーストラリアは、海洋保護区の設定による管理が基本だ。海洋保護区を200カイリ全域に設けて、その管理を進めている。国連海洋法条約は、200カイリの排他的な権利だけでなくて、環境を保護し保全する義務も定めている。ところが、沖ノ鳥島や南鳥島、あるいは遠隔離島に対する日本のやり方は、排他的権利の部分ばかりを前面に出しているようにみえる。環境を保全し、保護する義務を前面に出すのも、管理の重要でソフトなアプローチだ。そういう視点が、日本の海洋、遠隔離島の管理には欠けている。

中国は「力による管理」だけでなく、学術の世界で研究論文も多く発表していて、「西沙諸島」「南沙諸島」で検索すると200編以上の国際論文がみつかる。それに対し、「沖ノ鳥島」と検索しても、論文は10編ほどしか出てこない。沖ノ鳥島や南鳥島について、日本は閉鎖的で、科学的な研究もじゅうぶんに行っていない。非常に残念だ。

そこで私たちは2006年、私的な勉強会として沖ノ鳥島勉強会をつくり、それを発展させた研究プログラムを、現在、東京大学海洋アライアンスのもとで実施している。きょう紹介したような生態工学的な島の維持を沖ノ鳥島で試み、その成果を、日本が先導して、太平洋の水没しつつある島々に適用することを提案している。

サンゴは現在、地球温暖化による高水温で白化し、大規模に壊滅しつつある。これを背景に、サンゴ礁の修復が、生態系保護の観点からだけでなく、島の防護や維持にも有効だということが、ここ数年、米国で言われるようになってきた。私たちが20年前から言ってきたことを、米国の地質調査所や海洋大気局などが口にするようになった。

かれらの活動は、まだ始まったばかりで、あまりレベルは高くないと思う。だが、グリーンインフラの視点からも、これは国際的な潮流になってきている。サンゴ礁の修復については、私たちには20年の歴史がある。太平洋との島々と連携しつつ、日本が主導して環境安全保障を進めていきたい。

※シンポジウムの要旨集はこちらです。

文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀